不是健忘而是擁有一個優勢

遺忘,是我們日常生活中常見的現象。你或許有過走進一個房間卻忘記目的的經歷,又或者在街上遇到熟人時,怎麼也記不起對方的名字。那麼,我們為什麼會忘記?這是否只是記憶衰退的表現?還是說,遺忘本身也藏有某種益處?

遺忘的科學起源

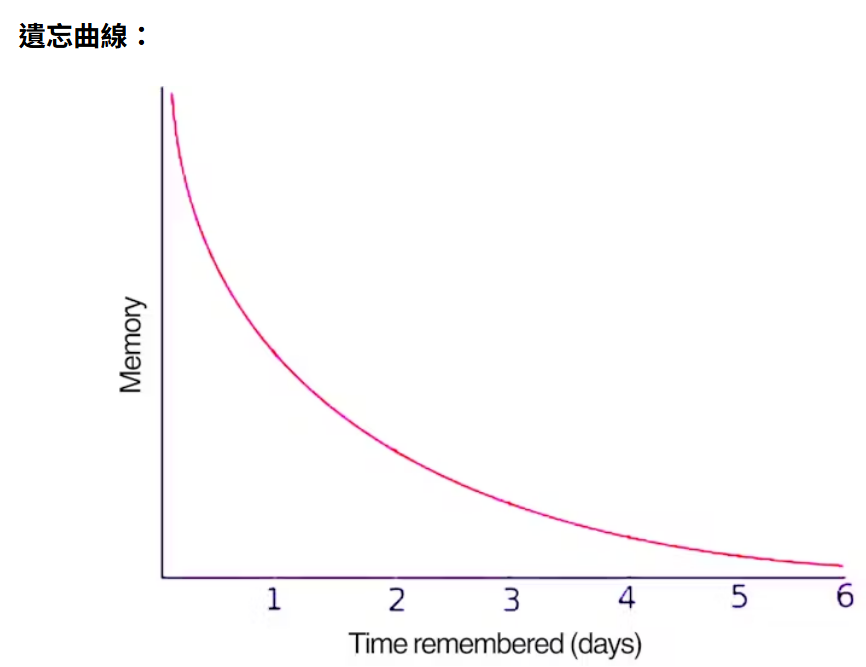

最早的遺忘研究可追溯至19世紀德國心理學家赫爾曼·艾賓浩斯(Hermann Ebbinghaus)。他的經典“遺忘曲線”揭示了這樣一個現象:新資訊的細節會迅速被遺忘,但隨著時間推移,遺忘的速度會逐漸放緩。這一觀點已被許多神經科學家的研究所驗證。

然而,遺忘並非只是記憶的“失誤”,它還具備一定的功能性。大腦每天面對海量資訊,若我們事無巨細皆銘記於心,真正重要的資訊反而可能被埋沒。因此,為了保留關鍵資訊,大腦採取了一種策略:忽略或淡化不重要的細節。

諾貝爾獎得主埃裡克·坎德爾(Eric Kandel)的研究進一步揭示,記憶的形成是由神經元突觸之間連接的加強所驅動。專注某事可強化這些連接,進而鞏固記憶,而無關細節則容易被遺忘。這一過程幫助我們從海量資訊中提取出最為重要的部分。

更新記憶:適應新資訊的能力

記憶並非一成不變,它會隨著新資訊的加入而更新。例如,每天走相同的通勤路線時,你的大腦會強化對這條路線的記憶。然而,若某天原路被封,大腦就需要靈活調整,削弱舊記憶的連接,並加強對新路線的記憶。

這種記憶的靈活性對人類演化尤為重要。假設我們的狩獵採集祖先在某個水坑附近遭遇威脅(如敵對部落或猛獸),他們的大腦必須能迅速更新記憶,將該地點標記為危險。如果無法做到這一點,他們的生存就會受到威脅。

重新喚醒被“遺忘”的記憶

有時,遺忘並非記憶消失,而是喚起記憶的能力受阻。例如,“舌尖現象”(tip-of-the-tongue phenomenon)就是一種常見例子:你明明感覺知道某個資訊,但一時記不起來。美國心理學家羅傑·布朗(Roger Brown)和大衛·麥克尼爾(David McNeill)在20世紀60年代的研究表明,人們對這類遺忘的“識別感”通常高於隨機猜測,顯示資訊並未真正遺失,只是暫時無法訪問。

這一現象可能是因為記憶中,某些單詞與其含義之間的連接減弱所致。隨著知識儲備的增加,大腦需要處理更多資訊,“舌尖現象”也會更為頻繁地出現。不過,大腦此時向我們發出的信號或許是在告訴我們:資訊仍然存在,只需稍加努力就能想起。

遺忘的演化優勢

遺忘看似是大腦的一種“缺陷”,實則是一種演化上的優勢。它幫助我們篩選出重要資訊,更新記憶以應對不斷變化的環境,同時避免因資訊過載而無法高效運作。

當然,遺忘也可能帶來負面影響,例如阿爾茨海默病導致的嚴重健忘。但從整體來看,遺忘不僅是大腦高效運作的必要部分,甚至是人類得以繁衍生息的重要基石。

所以,下次當你忘記某些小事時,不妨想一想:這或許不是缺陷,而是你的大腦在為了更好地運行而“斷舍離”。希望這篇文章足夠有趣,能讓你記住這些“遺忘的真相”更久一點。

資料來源:https://theconversation.com/the-evolutionary-benefits-of-being-forgetful-242629